顶级富豪芒格说: 获得快乐的道理如此简单, 但是很多人却做不到

- 2025-07-24 18:58:33

- 157

你有没有发现,现代人的快乐就像握在手里的沙,攥得越紧漏得越快?

凌晨三点刷短视频时,手指划得越快心里越空;发了条精心编辑的圈子,没收到足够点赞就整夜辗转;好不容易攒钱买了新款手机,新鲜劲撑不过两周就被下一款种草。

我们总以为快乐藏在“还没得到”的地方,却在追逐的路上把自己熬成了陀螺,停不下来,也不敢停下来。

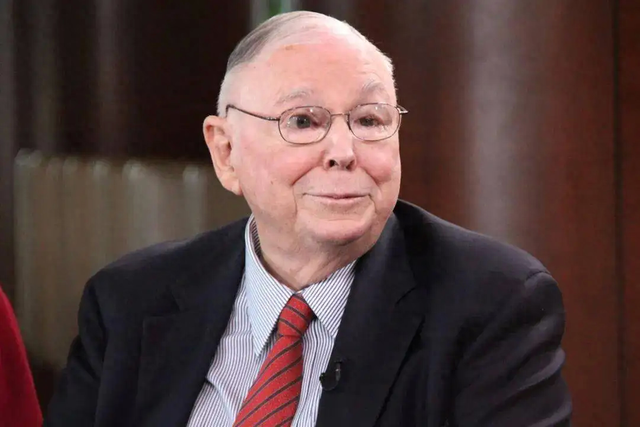

顶级富豪查理·芒格,巴菲特的人生合伙人,他一辈子见惯了财富游戏里的起起落落,见过有人坐拥百亿却夜夜失眠,也见过普通人粗茶淡饭却笑声不断。

他说:快乐这东西,简单到可笑。

可偏偏没人信,这也导致了很多人做不到。

那获得快乐的道理到底是什么呢?这时候请抱着相信的态度阅读下去,阿胖会和你好好深挖一番。

第一、快乐不是“我想要”,而是“我知道自己不要什么”

咱们总被教育“有追求才有快乐”,可芒格偏说“搞清楚自己不能要什么,比知道想要什么更重要”。

他在《穷查理宝典》里写过一句扎心的话:“我这辈子没什么了不起的成就,无非是避开了足够多的坑。”这话听着谦虚,实则藏着大智慧,太多人痛苦,不是因为拥有太少,而是想要的太多,且根本不知道那些“想要”到底是不是自己真的需要。

哈佛大学心理学教授丹尼尔·吉尔伯特做过一个实验:让两组人分别选择“保留10件玩具”和“扔掉10件玩具”,结果发现后者的幸福感持续时间是前者的3倍。

他在《撞上快乐》里解释:“人类的大脑对‘失去’的敏感远超过‘获得’,但更高级的快乐,来自主动筛选‘不拥有’的自由。”就像清理手机相册时,删掉模糊的废片,留下的每一张都成了宝藏,这种“主动精简”带来的掌控感,比盲目囤积踏实得多。

去年在大理认识一个姑娘,叫阿园。她以前在互联网公司做运营,月薪3万却天天喊累——为了配得上“精致白领”的标签,她每个月花一半工资买包、买化妆品,周末跑各种网红打卡地拍照片,动态光鲜亮丽,银行卡余额却总在透支边缘。

30岁那年她突然辞职,带着一箱子书去了大理,租了个带院子的老房子,每天养花、看书、给游客画素描。

我问她“不觉得亏吗”,她指着院墙上的牵牛花说:“你看它们只在早上开,到了中午就谢,可它们从来没着急过要开得更久、更艳。以前我总想着‘我得有什么’,现在才明白,‘我能不要什么’才是真自由。”

再想想芒格,他住的房子是50年前买的,开的车是10年的旧款,一辈子没买过私人飞机。

有人问他“有钱了怎么还这么抠”,他笑说:“私人飞机确实方便,但我不想为了维护它、安排航线花时间——我的时间可比飞机值钱多了。”这种“计算机会成本”的思维,让他避开了无数人因“虚荣消费”陷入的焦虑陷阱。

不妨好好想想,自己不要什么!

可以拿张纸写下你最近半年最想拥有的5样东西,比如“换个新手机”“买个名牌包”,然后逐条问自己:“如果永远得不到,我会活不下去吗?”划掉那些“没它也能活”的选项,剩下的才是值得努力的目标。

还可以设立“拒绝清单”,不参加超过3个人的无效聚餐,不刷超过15分钟的短视频,不买标签价超过月薪1/20的衣服”。

第二、痛苦不是“要躲开”,而是“要看穿它的伪装”

我们从小被灌输“人生要尽量避免痛苦”,可芒格却在演讲里说:“我这辈子最宝贵的经验,都是痛苦教我的。”

这和主流观点完全相反,大多数人把痛苦当敌人,他却把痛苦当老师。

心理学家尼采说“那些杀不死我的,必使我更强大”。

现代心理学研究证实了这一点:“创伤后成长”理论指出,经历过重大挫折的人,有70%会在3年后变得更成熟——他们更清楚自己在乎什么,更能接纳不完美,甚至更懂得珍惜平凡的幸福。

芒格自己历过不少痛,年轻时儿子因病去世,中年时投资失误差点破产,可他总说“痛苦就像雨天,你不能阻止它来,但能学会带伞走路”。

他把每次痛苦都当成“思维体检”,分析“我为什么会掉坑里”,然后把教训写在笔记本上,下次遇到类似的坑就绕着走。

这种“从痛苦里挖宝贝”的能力,让他一辈子没在同一个地方摔过两次。

你有没有发现,那些让你半夜睡不着的痛苦,往往不是“天大的事”?可能是被领导批评了一句,可能是朋友无意中冷落了你,可能是计划好的事突然变卦。

我们总想着“要是没发生就好了”,却没想过:领导的批评是不是戳中了你的短板?朋友的冷落是不是提醒你“这段关系早该整理了”?计划变卦是不是让你发现“原来自己这么怕失控”?痛苦就像警报器,响起来的时候,别急着关掉它,先看看哪里出了问题。

给大家分享一些小技巧,不定期可以做做“痛苦转化练习”,也就是每天花5分钟,想想“今天遇到的小麻烦,3年后会变成什么礼物”。

比如“今天被客户骂了→3年后可能会成为谈判高手”;“今天和家人吵架了→3年后可能更懂怎么沟通”。

这种“时间视角”能帮你跳出当下的情绪,看到痛苦的长远价值。

第三、快乐不在远方,在重复的日常里

我们总觉得“快乐是某个里程碑事件”,比如“等我考上大学就好了”“等我结婚就幸福了”“等我退休就轻松了”,可芒格却说:“人生最大的错觉,是以为快乐在未来某个节点,其快乐不在远方,在重复的日常里。”

他90多岁还坚持每天早上读报纸、做笔记,下午和朋友聊天、散步,晚上看几页书,这些重复了几十年的小事,构成了他最踏实的快乐。

积极心理学创始人米哈里·契克森米哈赖提出的“心流理论”指出:最持久的快乐来自“完全投入当下”的状态,可能是做饭时专注切菜的节奏,可能是陪孩子搭积木时的全神贯注,可能是写东西时文思泉涌的沉浸。

这些时刻没有“我要快乐”的刻意,却自带快乐的基因。

小区里有个张阿姨,退休前是小学老师,现在每天早上在公园教老人唱歌。她的快乐特别简单:昨天教的《茉莉花》大家学会了,今天有人带了自家种的橘子给她,傍晚散步时遇到以前的学生打招呼。

有次下雨,我看到她在凉亭里教大家唱歌,雨声混着歌声,每个人脸上都笑着。我问她“天天做这事不腻吗”,她指着天边的晚霞说:“你看这云,每天都不一样;他们唱歌的调,每天也有新变化——哪有腻的道理?”

这让我想起芒格描述自己的快乐:“我和巴菲特每天做的事,和50年前差不多,读财报、聊生意、偶尔吃个汉堡。

有人觉得单调,可我们觉得有意思极了,就像下棋,棋盘就那么大,棋子就那些,可每一步都有新变化。”这种“在重复中找新鲜”的能力,让他避开了“无聊”这个现代病的陷阱。

怎么做,才能更好的活在当下呢?

每天选3个时刻,做一件“只专注当下”的事。

比如早上刷牙时,只感受牙膏的薄荷味和水流过牙齿的触感;中午吃饭时,放下手机,认真尝每一口菜的味道;晚上睡前,花1分钟听自己的呼吸声。这些“锚点”会帮你把注意力拉回当下。

还可以给日常加“小仪式”:比如每天出门前,对着镜子给自己一个微笑;下班回家,换鞋时说一句“今天辛苦啦”;周末早上,慢慢煮一杯咖啡,看着水汽在杯口打转。

这些不用花钱的小仪式,会让平凡的日子有“值得期待”的节点。

最好还能准备一个小本子,每天写下3件“微小的好事”,可能是“今天的阳光晒得人很暖”“便利店的关东煮萝卜煮得很软”“同事帮你递了一支笔”。

坚持一个月你会发现,原来快乐不是大事件,是这些散落的碎屑,拼起来就是幸福的模样。

写在最后

芒格的快乐哲学,说到底就是“不跟自己较劲,不跟世界较劲”。

他不追求“必须成为最有钱的人”,只追求“必须成为自己认可的人”;不害怕“遇到痛苦”,只害怕“白白经历痛苦”;不期待“未来某天突然快乐”,只珍惜“此刻能抓住的小确幸”。

这让我想起一句诗:“每个人都有自己的时区,纽约时间比加州时间早3小时,但加州时间并没有变慢。”快乐也是如此,它不在别人的时区里,不在未来的节点上,就在你决定“我要按自己的节奏活”的那一刻。

- 上一篇:董明珠开导朋友孩子高考失利来格力

- 下一篇:韩乔生说国足在狼藉中翻出一粒金子